Contents

- 1 1.幼少期に感じた愛情不足と”自分探し”の始まり

- 2 2.転勤族の子ども時代が残した”居場所”への不安

- 3 3.社会人になって突き付けられた”競争社会”という現実

- 4 4.こころのバランス崩壊と休職ーーそこから始まった”自己理解”

- 5 5.不適応スキーマとの出会いーー歪んだ思考を知る第一歩

- 6 6.承認欲求・孤独感・悲観・完璧主義ーー私を縛りつけた4つの鎖

- 7 7.セルフ・コンパッションーー”自分を許す”勇気がくれたもの

- 8 8.結界ーー心理的バリアで自分のこころを守るという発想

- 9 9.小さな成功体験の積み重ねが”自己肯定感”を育てる

- 10 10.復職後の実践ーー”完璧じゃなくていい”を忘れないために

- 11 11.同じように苦しむあなたへーー一人で抱え込まなくて大丈夫

- 12 12.まとめーー”ここにいていい”と自分に言ってあげる大切さ

1.幼少期に感じた愛情不足と”自分探し”の始まり

私の幼少期は、正直なところ「愛情不足」だと感じる面が多々ありました。もちろん親は本人なりに大切に思ってくれていたのでしょう。しかし、忙しかったのか、あるいは表現の仕方が苦手だったのか、子ども心にはどこか「自分は十分に愛されていないのでは」という思いが残っていたんです。

その反動もあってか、私は小さいころから「自分の存在を誰かに認めてほしい」「注目されたい」という気持ちが強かったように思います。褒められたり、目立ったりすると嬉しくて、「もっともっと評価されたい」と感じる。裏を返せば、「自分の価値は周囲からの評価で決まる」という思い込みがすでに幼少期から形成されていたのかもしれません。

2.転勤族の子ども時代が残した”居場所”への不安

さらに、私の父は転勤が多く、大阪、奈良、姫路、愛知、と、しょっちゅう引っ越しを繰り返していました。そのため、せっかく幼稚園や学校や友だちとの人間関係に慣れた頃にまた別の土地へ行くことになる。子どもながらに「ああ、また一から仲良くなり直しだ」と思うと、どうしても”孤立するのでは”という不安が募っていました。

新しい土地で友達を作ろうと必死になる一方で、こころのどこかに「またどうせ離れ離れになるかもしれない」という不安定さが続くと、人との距離を近づけすぎるのが怖くなるんですよね。だったらせめて、勉強や運動で目に見える成果を上げて、周囲に「スゴいね」って言ってもらいたい。そうやって自分の価値を証明しないと、自分の存在があまりにももろく感じられたのです。

3.社会人になって突き付けられた”競争社会”という現実

学生時代までは、定期テストの点数や運動会の結果など、いわゆる”分かりやすい評価”がありました。努力すればある程度成果が出て、褒められる機会も得られやすい(高校からは、周りが凄すぎて、全く駄目でしたが…)。ところが、社会人になってみると、想像以上のストレスと競争が待っていました。

どんなに頑張っても、その頑張りが評価される保証はない。むしろ他にも優秀な同僚や先輩が大勢いて、簡単には褒めてもらえない(たとえ、自分が達成したって思っても、社会って褒めてくれないですよね…)。なのに、仕事でミスをしたら、極度に怒られたり、責められる…。自分の存在価値を常に”周囲の評価”で計っていた私には、この現実は非常に厳しく感じられました。

思えば、社会人生活が始まってからは、評価を得ることよりも、”失敗しないようにする”ことに意識が向き始めたように思います。「失敗したら自分の価値がなくなる」という思い込みのもと、常にビクビクしていたんです。そんな緊張感を長く続けられるわけもなく、やがてこころが悲鳴を上げることになりました。

4.こころのバランス崩壊と休職ーーそこから始まった”自己理解”

ある時期、仕事のプレッシャーとストレスがピークに達し、ついに私のこころは限界を迎えました。朝起きるのが怖い、会社に行くのが怖い、周りの人の目が怖い。「ここにいてはいけないんじゃないか」という感覚が日に日に強まって、とうとう休職せざるを得なくなったのです。

当時は「自分は負け組だ」「ダメな奴だ」と思いました。でも、いざ時間ができると、今度は「本当にこのままじゃいけない。どうにかしないと」と強く感じるようになり、専門家の力を借りながら自分の心と向き合うことにしました。休職は確かに辛い出来事でしたが、後から振り返れば「自分のこころの在り方を見つめ直す貴重な機会」でもあったのです。

5.不適応スキーマとの出会いーー歪んだ思考を知る第一歩

休職に入ってから半年ほどは自宅療養をしていましたが、その後はリワーク施設(復職のためのメンタルヘルスデイケア)に通い始めました。その中で、心理士の先生から色々なことを教わったり、相談に乗っていただきました。その中で、私の人生を変えるような発見や出来事や気づきがありました。

カウンセリングを受けていく中で初めて耳にしたのが「不適応スキーマ」という言葉でした。これは、自分の中で根付いた思考パターンや信念が、過度に自分を苦しめる状態を指します。

言われてみれば、私には「周囲の評価がなければ自分の価値はない」という強迫観念のようなものがありました。褒められなければ落ち込むし、注目されなければ不安になる。評価されても一瞬安心するだけで、次の瞬間には「また結果を出さなければ」と追い立てられる。まるでどこまで行っても”本当の安心感”にたどり着けない、果てしない迷路をさまよっているような感覚でした。

この”不適応スキーマ”を客観的に理解することが、回復の第一歩だったと感じています。なぜなら、自分がどんな仕組みで苦しくなっているかを知るだけでも、「ああ、これは自分の思考のクセなんだな」と認識できるからです。認識できれば、そのクセを少しずつ修正したり、対処法を試したりできるようになります。

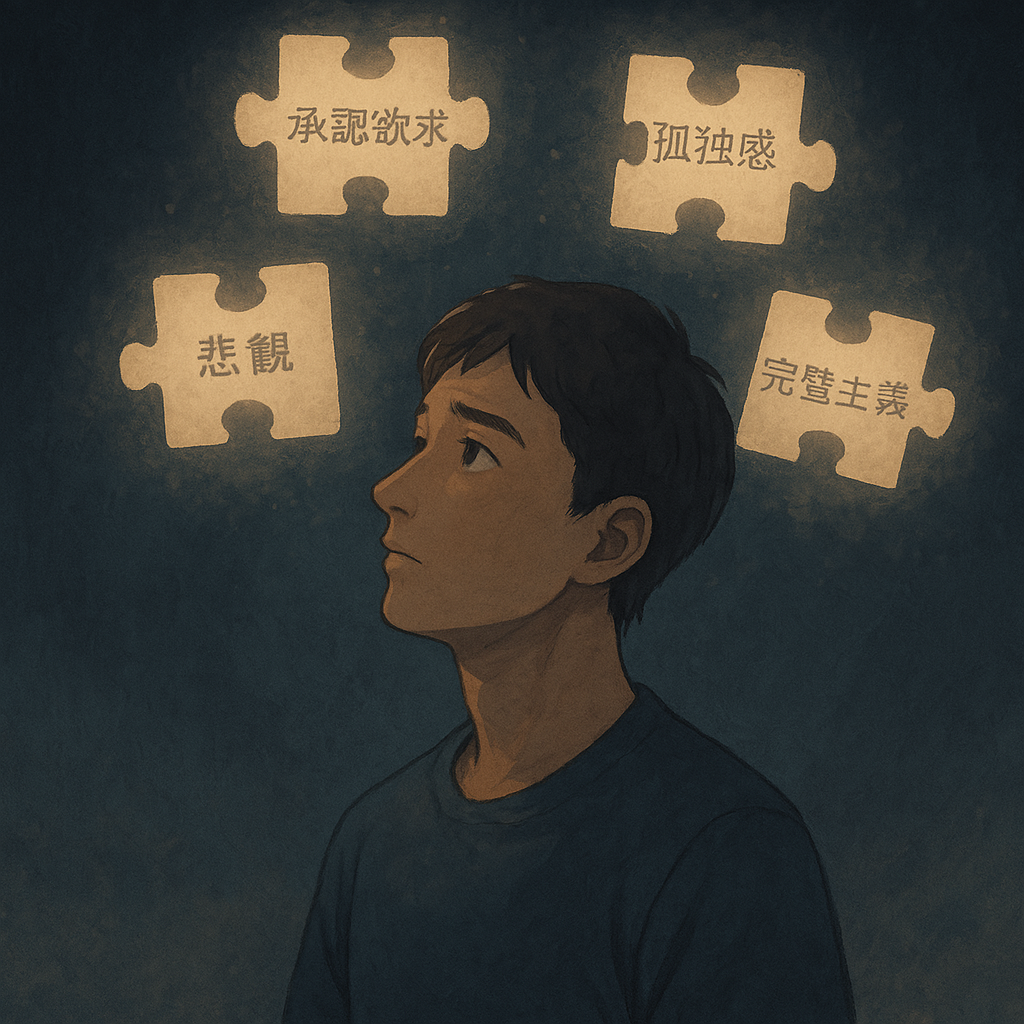

6.承認欲求・孤独感・悲観・完璧主義ーー私を縛りつけた4つの鎖

私が特に自覚したのは、以下の4つの傾向(不適応スキーマ)でした。

①承認欲求

「他人に認められなければ自分はダメだ」という思い込み。いつも周囲の顔色を伺い、「褒められたい」「認められたい」と感じてしまう。

②孤独感

転勤族で深い友人関係を作るのが難しかった過去からか、「どうせ自分は一人だ」「いつかみんな離れていくんだろう」という恐怖が常にこころを締め付ける。

③悲観

何か失敗すると「やっぱり自分はダメなんだ」と極端に落ち込み、先の見通しを全てネガティブに捉えてしまう。

④完璧主義

「一度のミスも許されない」「中途半端は意味がない」と思いこむあまり、常に100点を目指して自分を追い詰める。

これらのスキーマ(思い込み)は、幼少期の環境や経験によって深く根を張っていました。そして社会人になって激しい競争の中に身を置くと、それが一気に噴出して私を苦しめる原因となっていたのです。

7.セルフ・コンパッションーー”自分を許す”勇気がくれたもの

「不適応スキーマ」を知った後に学んだのが、”セルフコンパッション”という考え方でした。これは、自分が失敗したり、辛い状況に陥ったときでも「責めるのではなく、やさしく受け止めてあげる」という姿勢です。

失敗してしまったときに、私たちはつい「なんでそんなミスしたの?」「もっと頑張れたでしょ!」と自分を追い詰めがちですよね。でもセルフコンパッションでは、「誰だってミスはあるよ」「そこから学べばいいんだよ」という暖かい言葉を自分に向けるんです。

最初は違和感がありました。ずっと自分を責め続けてきたので、「自分に甘えてはいけない」「厳しくしないと成長しない」という思い込みが強かったからです。けれど、実際にやっていくと、時間がたつにつれて、少しずつこころがほぐれていくのを感じました。「完璧でなくていいんだ」「そもそも、完璧は自分が作っている追いつけない妄想」だとこころから思えることで、プレッシャーが減り、肩の荷が下り、”本来の自分”を取り戻しやすくなる気がしたんです。

8.結界ーー心理的バリアで自分のこころを守るという発想

もう一つ私が取り入れたのが、”結界”という考え方です。結界と聞くと、呪術とか昔話とかフィクションでよく出てきますよね。イメージとしてはそんな感じです。これは、自分の感情と他人の感情を混同しないように、心理的な境界線を引くイメージです。

例えば、上司がイライラしている様子を見たときに、「これは自分のせいかもしれない」「自分の仕事が悪かったせいだ…」と考えてしまうことが多いとします。でも、実際には、上司はたまたま別の要因でイライラしているかもしれないし、単に気分が良くないだけかもしれません。その中で、私はこう言えるのではと考えました。「そのイライラを自分の問題として背負い込む必要はない」と。

私は、頭の中で「ここからこっちは私の感情、そっちは上司の感情」と区別するようにしてみました。あるいは紙に書き出して「これは私が悲しいと感じている理由。あれは上司が起こっている理由」と言語化や視覚化をやってみました。そうしたら、自然と「自分が抱え込まなくてもいい感情」を手放せるようになり、自分がコントロールできないことに対してストレスを感じることが少なくなりました。(必ずいつもかと言われると、やはり、周りの環境とか人に未だに影響は受けることが多々ありますが、かなり、少なくなりました)

9.小さな成功体験の積み重ねが”自己肯定感”を育てる

こうしたセルフコンパッションや結界を取り入れる中で、私が特に大切だと感じたのは「小さな成功体験を積み重ねる」ことです。大きな目標ばかりを掲げると、完遂できなかったときに一気に落ち込み、自分を責める材料にしてしまいますよね。

そこで、まずは本当に些細なことから始めました。たとえば、「今日は10分だけ散歩する」「日記に1行だけでも感情を書き留める」「職場で一つでもポジティブな言葉をかける」など。これができたら自分をしっかり褒めるんです。「自分、よく頑張ったね」「ちゃんとできたじゃないか」と。

最初は、「こんな些細なことで褒めていいの?」と思ってしまいますよね。でも、そうやって無条件に自分を認めてあげる機会を増やすと、少しずつ「自分ってやらばできるんだ」「そこまでダメじゃないんだな」と思えるようになり、気づけばこころが軽くなる時間が増えていきました。

10.復職後の実践ーー”完璧じゃなくていい”を忘れないために

実際に復職してみると、やはり不安はありました。「また周囲の評価や目線が気になってしまうんじゃないか」「同じようにこころが折れてしまうんじゃないか」と。でも以前との違いは、「もし不安を感じたら、セルフコンパッションや結界を実践してみよう」「周囲に助けを求めてもいいんだ」と思えるようになったことです。

例えば、職場でうまくいかないことがあったり、ミスをしてしまったりしたときには、一瞬「なんでこんなミスを!」と自分を責めそうになります。けれど、その瞬間に「大丈夫、ミスはあること。次に生かせばいい」「このイライラは自分でなんとかできるもの?相手に対する期待?」と考えます。そうすると、「できない自分も認めて、ミスもあり得ることを冷静に」自分を見つめるようになりました。

11.同じように苦しむあなたへーー一人で抱え込まなくて大丈夫

もし、今、あなたが「周囲の評価がないと不安」「誰かに認めてもらわないと生きている意味を感じられない」という苦しさを抱えているとしたら、まずは「そんな自分を責めなくていい」ということを、どうか覚えておいてください。

私自身、かつては「こんなに弱い自分はダメだ」「周りに迷惑をかけるだけ」と卑下するばかりでした。でも、実際に自分が辛いことだったり、内に秘めていることを話してみると、意外と家族や友人、専門家の方々は「話してくれてありがとう」と言ってくれるんです。相談することは決して恥ずかしいことでも、悪いことでもありません。むしろ、一人で抱え続けてつぶれてしまうことの方が、あなたにとっても周囲にとってもずっと辛いことなんですよね。

それに、セルフコンパッションは誰でも今日から始められます。特別な道具もお金もいりません。「今はしんどいよね。そんな中でもよくやっているよ」「完璧じゃなくても、あなたには存在価値があるよ」。こうやって自分をいたわるだけで、こころは少しずつ温まっていくはずです。

はじめは、自分を否定してしまっているはずなので、果たしていまあなたが、自分に対する評価が本当に「だめ」と判断できるのか。考えてみて下さい。気づくことから始まります。もしくは、「自分はだめだ」とレッテルを張ることで、「愛されない自分を知らないうちに守っている」ということもあります。これも、自分はもっと愛されてもいい存在なんだ、と気づくことが大切です。

12.まとめーー”ここにいていい”と自分に言ってあげる大切さ

長くなりましたが、ここまで読んでくださいありがとうございます。私が幼少期に感じた愛情不足、転勤族という環境がもたらした不安定さ、社会人になってからの競争社会での挫折ーーそうした経験を経て、休職を余儀なくされたときは、本当に自分が嫌になり「もうどうにもならない」と思いました。

ところが、心理学的なアプローチや周りのサポートを得ながら、自分を客観的に見る術を少しずつ身に着けていくうちに、「今までいかに自分の価値を他人の評価に依存していたか」を理解できました。そして、セルフコンパッションや結界というものを学び、実践することで、「そこまで自分を追い込まなくてもいいんだ」と思えるようになったんです。

もちろん、私自身まだまだ道半ばです。落ち込む日もあれば、周囲の目が気になってしまうこともあります。でも、だからこそ言えるのは、「完璧じゃなくても大丈夫。一度きりの人生なんだから、もっと自分を好きになってあげよう」ということです。

もしあなたが同じように悩んでいるなら、一人で抱え込まず、ぜひ誰かに相談してみて下さい。それだけでも、こころは変わります。そして、”自分に優しくする”練習を、ぜひ始めてみて下さい。なれないうちは、そうは言っても自分を傷つける言葉をいつの間にか考えていたり、違和感があるかもしれないけど、続けていくうちに「ここにいていいんだ」と思える瞬間がきっと増えていくはずです。

あなたには、あなたのままで価値があります。周囲の評価がどうであれ、あなたが生きていること、それ自体に価値があるのです。この記事がその大切さを少しでも伝えられていたら幸いです。何より、あなたのこころが少しでも軽くなるきっかけになりますように。私もまだまだ模索中の身ですが、こころから応援しています。どうか、あなたらしい笑顔を取り戻せますように。

こうたろう

この記事では、私が幼少期から、社会人になってから休職を経て復職するまでの体験をまとめたものです。正直、振り返るのは勇気がいりましたし、いまだに「本当にこれでいいのかな」と不安になることがあります。それでも、同じように「周囲の評価に振り回されて苦しい」「自分の存在価値が分からない」と悩んでいる方々が、少しでも安心できたり、「こういう方法もあるのか」と参考にしてもらえたら、こんなにうれしいことはありません。

それでは、はじまりはじまり~~。